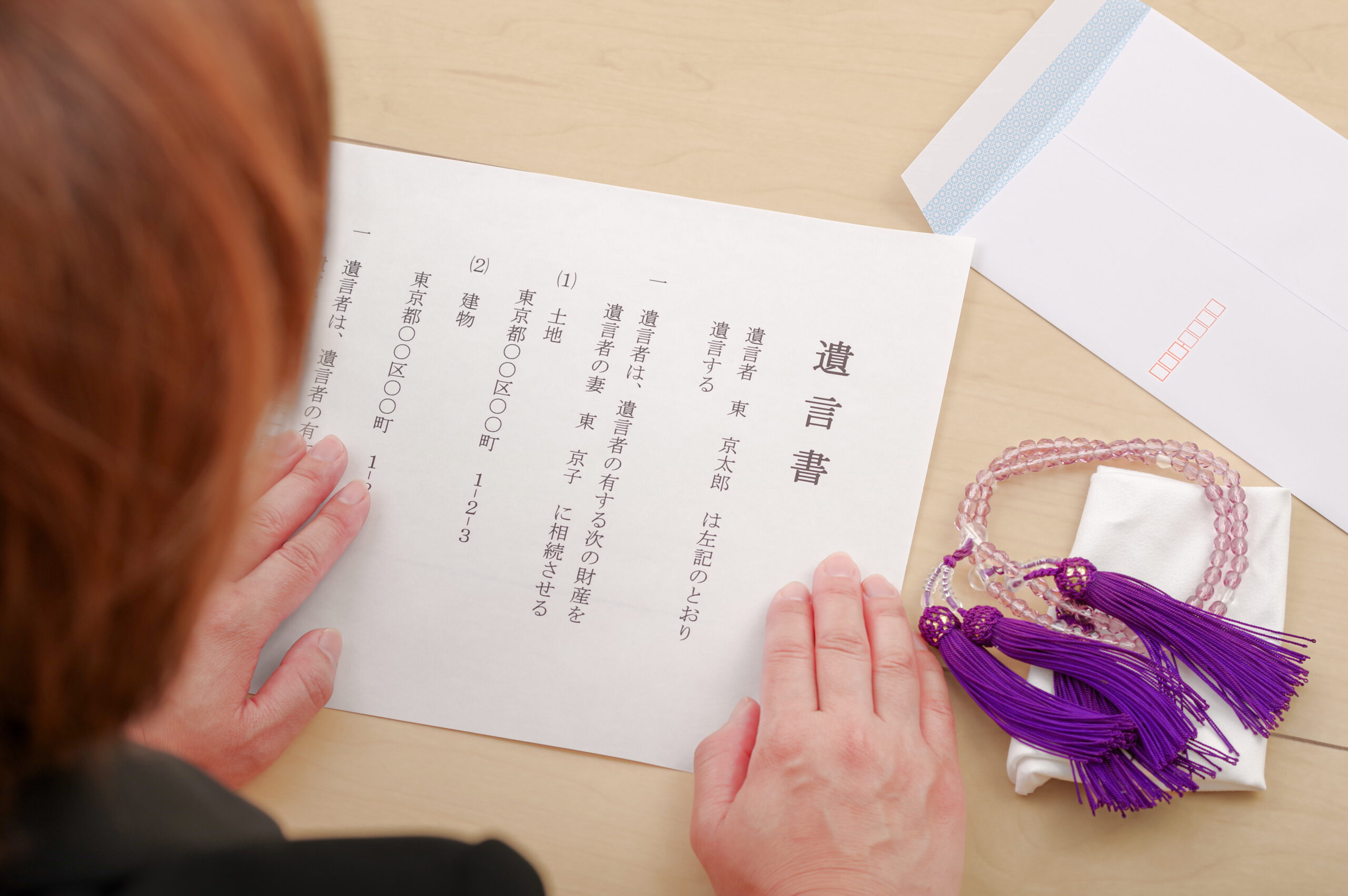

遺言書は、故人の最終意思を反映し、財産の分配や相続手続きを円滑に進めるために重要な役割を果たします。

しかし、遺言書が法的に効力を持つためには、一定の条件を満たす必要があります。

本記事では遺言書の効力について以下の点を中心にご紹介します。

- 遺言書の種類

- 法的効力を持つ遺言書とは

- 遺言書が無効になるケースとは

遺言書の効力について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了

役所などに行く必要なし

遺言書の種類

遺言書には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、状況や目的に応じて使い分けることができます。

それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

普通方式の遺言書

普通方式の遺言書には、日常的に作成できる3つの形式があります。

- 自筆証書遺言

被相続人が自分で全文を手書きし、署名と押印を行う形式です。費用がかからず手軽に作成できますが、内容の不備や紛失、偽造のリスクがあるため注意が必要です。また、2020年の法改正により、自筆証書遺言の保管制度が設けられ、法務局での保管が可能になりました。 - 公正証書遺言

公証役場で公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。法律的な不備が生じにくく、紛失や改ざんの心配もありません。費用はかかりますが、最も確実で信頼性の高い方法と言えます。 - 秘密証書遺言

遺言内容を他人に知られたくない場合に用いられる形式です。遺言者自身が作成した遺言書を封印し、公証人と証人にその存在を証明してもらいます。内容は秘密にできますが、手続きが複雑であまり利用されることは多くありません。

特別方式の遺言書

特別方式は、通常の遺言書作成が困難な緊急時に用いられる形式です。

- 危急時遺言

病気や事故などで死期が迫っている際に、口頭や簡易な手段で作成する遺言です。証人が立ち会い、その内容を証明する必要があります。 - 船舶遭難者の遺言

遭難した船舶内で生命の危険が迫っている場合に認められる遺言です。特別な状況下であるため、簡易的な手続きが認められます。 - 伝染病隔離者の遺言

感染症で隔離された状況下で作成する遺言書です。外部との接触が制限される中、特別な手続きを踏むことで作成が可能になります。

特別方式の遺言書は、作成後20日以内に家庭裁判所へ届け出なければ無効となるため、速やかな手続きが求められます。

遺言書の種類を理解し、自分の状況や目的に合わせて適切な形式を選ぶことが、遺言内容の確実な実現につながります。

法的効力を持つ遺言書

遺言書は、被相続人の意思を示す重要な文書ですが、その内容が法的効力を持つためには、一定の条件を満たす必要があります。

これは民法に基づいて定められており、遺言書が適切に作成されなければ、効力が認められず無効とされる場合があります。

遺言書に法的効力が必要な理由

遺言書が法的効力を持つことが求められるのは、被相続人の意思を確実に反映し、相続人同士の争いを防ぐためです。

仮に内容が不明確であったり、一部の相続人に不利益をもたらすような不備があると、遺族間でトラブルが発生する可能性があります。

そこで法律は、遺言書が明確かつ有効に機能するよう、要件を厳格に定めています。

法的効力がない事項について

遺言書には、法的拘束力を持つ内容とそうでない内容があります。

例えば、「家族仲良く暮らしてほしい」「葬儀は質素に行いたい」「遺骨を自然に還してほしい」といった希望は、付言事項として記載することはできますが、法的強制力はありません。

これらはあくまで被相続人の願いとして扱われ、相続人が必ず従う義務はないのです。

このように、遺言書が法的効力を持つことで、相続手続きがスムーズに進み、家族間の不要な争いを防ぐことができます。

遺言書を作成する際は、法律に則った形式と内容を心がけることが大切です。

法的効力を持つ遺言書の内容

法的効力を持つ遺言書には、具体的にどのような事項を書けるのでしょうか。

遺言書で効力が認められる内容は、大きく3つのカテゴリーに分けられます。

相続に関する内容

相続財産の分配を法定相続とは異なる形で指定したい場合や、特定の財産を誰に相続させるかを決めておきたい場合は、遺言書にその内容を明確に記載する必要があります。

また、相続人の中に重大な問題行動(例えば虐待や犯罪行為)があった場合、「相続人の排除」を遺言書で申し立てることが可能です。

反対に、すでに行った相続排除を取り消す旨を示すこともできます。

財産の処分に関する内容

法定相続人以外に財産を譲りたい場合や、公共団体や慈善事業へ寄付したい場合も遺言書で記載することができます。

例えば、内縁関係にあるパートナーや、長年支えてくれた親族の配偶者に財産を遺贈する場合、明確に遺言書で指定しておく必要があります。

身分やその他の事項

遺言書は財産の分配だけでなく、身分に関わる重要な事項にも効力を発揮します。

例えば、非嫡出子を認知する場合や、未成年者の後見人を指定することができます。

また、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)の指定も遺言書で行うことが可能です。

さらに、祭祀承継者(お墓や仏壇を継承する人)の指定や、生命保険金の受取人変更なども遺言書に明記できます。

このように、法的効力を持つ遺言書には、財産の分配から身分に関わる内容まで、幅広い事項を記載できます。

ただし、これらの内容を確実に実現するためには、遺言書が法律で定められた形式に従って作成されていることが不可欠です。

遺言書が無効になるケースとは?

遺言書は、民法で定められた条件に従って作成されなければ無効となる場合があります。

特に、作成時の年齢や意思能力、遺言書の形式に関して厳格な基準があるため、注意が必要です。

遺言者に意思能力がなかった場合

遺言書は、遺言者が自身の判断で意思表示できる能力(意思能力)を有していることが前提です。

認知症や重度の精神障害が原因で判断力が常に欠けている場合、遺言書は無効とされる可能性があります。

しかし、成年被後見人であっても、一時的に判断能力が回復した際に医師2名以上の立ち会いのもとで作成すれば、有効と認められます。

遺言者が15歳未満の場合

民法では、満15歳以上であれば未成年者でも遺言書を作成することができます。

しかし、15歳未満の者が作成した遺言書は無効となります。

なお、15歳以上であれば親や法定代理人の同意は不要であり、たとえ親であっても遺言内容を取り消す権限はありません。

遺言書の形式が法律に反している場合

遺言書には法律で定められた方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など)があります。

例えば、自筆証書遺言の場合、全文を自書せずに一部が代筆されたものや署名・押印が欠けているものは無効です。

また、公正証書遺言や秘密証書遺言でも、必要な証人や手続きが守られていない場合は効力が認められません。

遺言作成時の不正や強制があった場合

遺言書が第三者の強要や詐欺によって書かれたものである場合も、無効とされます。

遺言書はあくまで遺言者本人の自由意思によって作成される必要があり、これが脅迫や誘導によって歪められた場合、法的効力は否定されます。

遺言書を確実に有効とするためには、作成時の意思能力を確認し、民法の定める方式や手続きを厳守することが重要です。

無効とならないためにも、専門家に相談しながら遺言書を準備することが望ましいでしょう。

遺言書の効力についてよくある質問

遺言書の効力についてよくある質問は以下のとおりです。

遺言の効力は絶対ですか?

遺言書は、相続において故人の意思を示す重要な書類であり、原則として最優先で扱われます。

しかし、その内容が必ずしも有効となるわけではなく、法的に定められた形式が守られていなければ効力が認められません。

例えば、遺言書に日付や署名、押印が欠けている場合、その遺言書は無効と判断されます。

特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言者自身が作成するため、要件を満たしていない事例が少なくありません。

一方で、公正証書遺言は公証人という専門家が関与して作成されるため、形式上の不備が原因で無効になるケースは非常に稀です。

このように、遺言書の効力を確保するためには、形式的な要件を正しく理解し、慎重に作成することが重要です。

遺言書は強制力がありますか?

遺言は遺言者の最終的な意思を示すものであり、その内容は相続に関する法律よりも優先されて実行されます。

そのため、一定の強制力を持つといえます。

しかしながら、相続人や関係者全員がその内容に納得できない場合にまで、無条件に強制力を持たせる必要はないと考えられています。

自筆で書いた遺言状は効力がありますか?

遺言書は、法律で定められた形式に従って作成されることで初めて法的効力を持ちます。

例えば、自筆証書遺言は遺言者自身が手書きしたもののみが有効とされます。

一方で、パソコンやワープロを使って作成したものや、録音として意思を残した場合は、法的には無効と判断されます。

遺言書の効力についてのまとめ

ここまで遺言書の効力についてお伝えしてきました。

遺言書の効力の要点をまとめると以下の通りです。

- 遺言書の種類には、普通方式と特別方式がある。状況や目的に応じて使い分けることが可能である

- 法的効力を持つ遺言書の内容は、相続に関すること、財産の処分に関することなどが挙げられる

- 遺言書が無効になるケースは、遺言者に意思能力がなかった場合、遺言作成時の不正や強制があった場合などが挙げあれる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。