結婚・相続・パスポート申請など、人生のさまざまな場面で必要となるのが戸籍謄本です。しかし、いざ必要になったとき、「どこで、どうやって取得すればいいのか分からない」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。特に京都市に本籍がある場合、申請方法や必要書類、取得できる人の範囲をしっかり理解しておくことが大切です。

本記事では、京都市での戸籍謄本の取得方法について、以下のポイントを中心に解説します。

- 用途に合わせた戸籍証明書の種類と選び方

- 本人・代理人による請求方法と必要書類

- 郵送やオンライン申請などの便利な取得方法

申請にあたっての不安を解消し、スムーズに戸籍謄本を手に入れるための参考にしていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧ください。

相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了

役所などに行く必要なし

用途に応じた戸籍証明書の選び方|種類と違い

戸籍証明書と一口に言っても、その種類は複数存在し、それぞれ用途が違います。たとえば、遺産相続の手続きでは「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を求められることが多く、その中には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などが含まれます。一方、婚姻や離婚届の提出時には最新の戸籍謄本または抄本のみで十分なケースもあります。用途に応じて、どの書類が必要なのかを見極めることが重要です。取得する際は、まず必要な手続きの目的を明確にし、行政窓口や依頼先(弁護士・行政書士など)に確認することで、不要な再取得を防ぎます。

戸籍謄本・戸籍抄本の違いとは?

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」は、記載されている情報の範囲に違いがあります。戸籍謄本は、戸籍に記載されたすべての人物の情報を網羅した書類であり、家族全員の関係性が分かるため、相続や扶養の証明などで頻繁に使用されます。これに対して、戸籍抄本はその戸籍に記載されているうちの一人分の情報だけを抜粋した書類です。たとえば、自分だけの情報が必要な場合や、個人情報保護の観点から家族全体の情報までは不要というケースでは抄本が選ばれます。どちらを取得すべきかは、提出先の指示や用途に応じて判断することになります。

目的別に見る戸籍証明書の使い分け方

戸籍証明書の選択は、手続きの目的によって使い分ける必要があります。たとえば、パスポートの新規取得や再発行には、本人確認のための戸籍抄本が求められることが一般的です。一方、相続に関連する手続きでは、被相続人の親子関係や家族構成を証明するために戸籍謄本や除籍謄本の一式が必要になります。また、国際結婚などの手続きでは、翻訳のしやすさや記載内容に配慮して、最新の戸籍謄本を選ぶケースが多くあります。提出先によっては、書類の発行日や記載内容に厳格な要件が設けられている場合もあるため、事前の確認が欠かせません。

除籍謄本・改製原戸籍とはどんな書類?

除籍謄本とは、その戸籍に記載されていた全員が転籍・死亡などにより除かれ、戸籍としての効力がなくなったものをまとめた書類です。たとえば、親が亡くなり、その子どもも別戸籍に移っているような場合、その親の戸籍は除籍となります。除籍謄本は、過去の戸籍の情報をたどる上で重要な資料となり、特に相続手続きでは不可欠です。

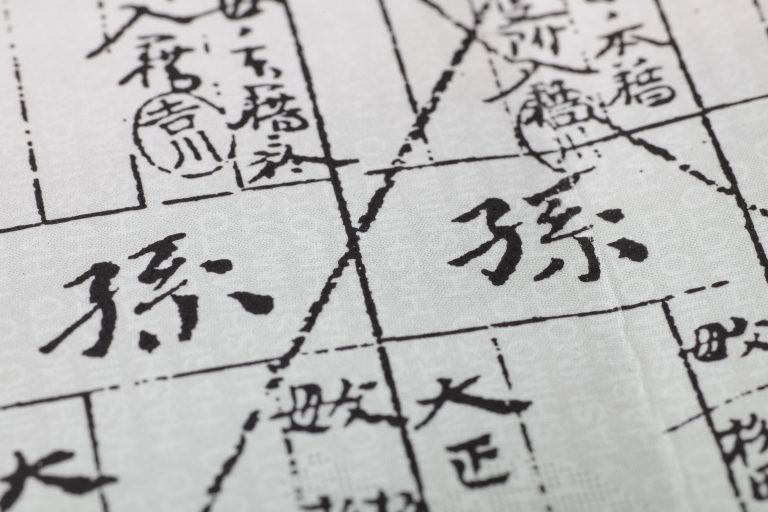

一方、改製原戸籍とは、戸籍の様式が変更された際(昭和・平成の改製など)に作成された旧様式の戸籍です。コンピュータ化以前の記録が残っており、戦前の家族構成や婚姻・離婚履歴など、現行戸籍には記載されていない情報も含まれるため、家系調査や古い相続手続きに役立つことがあります。取得には本籍地の役所への請求が必要で、郵送申請も可能です。

請求できる人の範囲|戸籍謄本の取得資格とは

戸籍謄本は、家族関係の証明や相続手続きなど、さまざまな場面で必要となる重要な書類です。しかし、自由に請求できるわけではなく、法的に認められた人に限って取得が許可されています。この記事では、戸籍謄本を請求できる人の範囲や、正当な取得資格について詳しく解説します。第三者による請求の可否や、例外的なケースについても紹介しているので、申請前にぜひ確認しておきましょう。

戸籍謄本を請求できるのは誰?法的な取得資格

戸籍法に基づき、戸籍謄本を請求できるのは以下のような関係性を持つ方々です。

- 戸籍に記載されている本人

- 同一戸籍内の配偶者

- 直系尊属(父母、祖父母など)

- 直系卑属(子、孫など)

この範囲外の親族(例:兄弟姉妹、叔父叔母、いとこなど)は、原則として取得できません。ただし、正当な理由があり、具体的な必要性が説明できれば、例外的に認められることもあります。なお、相続手続きや家庭裁判所での申立てに必要な場合なども、必要性が明確であれば取得資格が認められることがあります。

法的な取得資格は全国共通ですが、自治体によって必要書類や手続きに若干の違いがあるため、請求前に確認することが大切です。

請求者の立場による制限と例外とは?

戸籍謄本の請求には、請求者の立場によって明確な制限があります。たとえば、兄弟姉妹や甥・姪といった「傍系親族」は、直系親族ではないため原則として請求資格がありません。また、友人や勤務先の同僚など、血縁関係のない第三者による請求も基本的に認められていません。

一方で、以下のような場合には例外として請求が許可されるケースもあります。

- 弁護士や司法書士などが、職務上の理由で依頼者の代理として請求する場合

- 相続手続きに必要なため、相続人が被相続人の戸籍を遡って取得する場合

- 正当な利害関係があり、それを証明できる場合

こうした例外的な請求には、委任状や職務上請求書、必要性を証明する資料などの提出が求められます。手続きに不備があると、請求が受理されないため注意が必要です。

他人の戸籍は取れる?第三者請求の可否について

基本的に、第三者が他人の戸籍謄本を取得することはできません。戸籍情報は個人のプライバシーに深く関わるため、請求者と記載者の間に法的な関係がない限り、個人情報保護の観点からも厳しく制限されています。

しかし、例外的に認められる第三者請求として、以下のようなケースがあります。

- 弁護士や行政書士などの士業が、業務として関係者の依頼を受けて戸籍を取得する場合

- 遺産相続や訴訟に関する手続きで、戸籍が必要とされる場面

- 正当な理由とともに、委任状や業務遂行の証明書類が添付されている場合

京都市では、職務上の請求や代理人による取得も対応していますが、必要な書類や条件が細かく定められているため、事前に市の公式サイトや窓口で確認することが重要です。無断での請求や不正な取得は、刑事罰の対象となる場合もあるため、慎重な対応が求められます。

戸籍謄本の請求場所と便利な申請方法

戸籍謄本を取得するには、請求先や申請方法を正しく理解しておくことが大切です。特に京都市のような大都市では、区役所や支所など複数の窓口が設けられているため、状況に応じて最も効率的な方法を選ぶことが重要です。

京都市に本籍がある場合、請求は市内の区役所・支所で可能です。また、転出・転居して京都市外に住んでいる人でも、郵送やオンラインを利用して取得できます。最近では、マイナンバーカードを使ってコンビニで発行する方法も広まりつつあり、利便性が向上しています。取得にあたっては、本人確認書類や手数料、申請書の提出が必要になりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

郵送・窓口・オンライン|3つの申請方法

戸籍謄本の取得には「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請(コンビニ交付)」の3通りがあります。それぞれにメリットと注意点があるため、用途や状況に応じて使い分けることが大切です。

まず、窓口申請はその場で受け取れる即時性が利点です。京都市内の区役所や出張所に直接出向けば、通常は数十分以内に発行されます。一方、平日の日中しか対応していない点がデメリットです。

郵送申請は、京都市に本籍があるが市外に住んでいる方にとって便利な方法です。申請書に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーと定額小為替を同封して送付することで取得できます。処理には数日〜1週間程度かかる場合があります。

最後に、マイナンバーカードを用いたコンビニ交付は、最も手軽で時間の制約が少ない手段です。全国のセブン-イレブンなど対応店舗で取得でき、早朝や深夜でも対応可能です。ただし、京都市では対応していない場合があるため、事前に確認が必要です。

自治体によって対応範囲の違い

戸籍謄本の取得方法は、全国共通と思われがちですが、実際には自治体ごとに細かい運用ルールや対応範囲が違います。京都市も例外ではありません。

たとえば、郵送申請に必要な手数料の支払い方法は、京都市では「定額小為替」での送付が原則です。他の自治体では現金書留や電子決済に対応している場合もありますが、京都市はこの点で限定的です。

このように、自治体ごとの違いを把握しておくことで、無駄な手間や時間を省けます。特に相続や各種手続きで急ぎの場面では、あらかじめ京都市の対応状況をチェックしておくことが肝心です。

戸籍謄本請求に必要なものとは?本人・代理人それぞれのケース

戸籍謄本は、相続や婚姻、転籍などの各種手続きに必要となる重要書類です。京都市で戸籍謄本を請求する際には、申請者が本人か代理人かによって必要な書類や手続きが違います。本記事では、本人による請求と代理人による請求、それぞれのケースで求められる書類や注意点について詳しく解説します。

本人請求に必要な書類と手続きの流れ

戸籍謄本を本人が請求する場合、以下の書類と手続きが基本です。

まず必要になるのは、本人確認書類です。運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など、公的機関が発行した身分証明書を持参しましょう。次に、窓口または郵送、オンラインでの申請方法を選択します。

窓口請求では、京都市の各区役所・支所・出張所の市民窓口で手続きをします。申請書に必要事項を記入し、手数料を支払えば当日中に交付されます。手数料は戸籍謄本1通につき450円です。

郵送で請求する場合は、申請書に加えて本人確認書類の写し、定額小為替(手数料分)、返信用封筒(切手を貼付)を同封し、京都市の担当窓口宛に送付します。手元に届くまで数日かかるため、余裕を持った手続きを心がけましょう。

代理人が請求する場合に必要な書類とは

代理人が本人に代わって戸籍謄本を請求する場合、本人とは違う追加書類が必要となります。

まず、本人が作成した「委任状」が必須です。委任状には、請求する戸籍の種類や通数、代理人の氏名・住所、本人の署名・押印などが記載されている必要があります。加えて、代理人自身の本人確認書類も提示または提出しなければなりません。

窓口で申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書を持参し、通常通り申請書を提出します。郵送での申請も可能ですが、この場合もすべての書類のコピーと返信用封筒、定額小為替が必要になります。

なお、戸籍の内容によっては、請求者が正当な権利を持っていることを確認する追加資料の提出が求められる場合があります。たとえば、戸籍の記載事項に関係のない第三者が請求することは原則として認められていません。

委任状や本人確認書類の具体例を紹介

本人確認書類として認められているのは、顔写真付きの公的証明書が基本です。具体的には以下のようなものが該当します。

- 運転免許証

- マイナンバーカード(通知カードは不可)

- パスポート

- 在留カード

- 健康保険証(顔写真がない場合は補助書類が必要になる場合があります)

また、委任状については京都市のホームページに記載例が公開されていますので、それを参考に作成するとスムーズです。署名や捺印の漏れがあると無効になる場合があるため、記載内容は十分に確認してください。

加えて、郵送申請の場合にはすべての書類のコピーと返信用封筒を同封する必要がある点にも注意が必要です。特に定額小為替の金額や封筒の宛名など、小さなミスが手続きの遅延につながることがありますので、事前にチェックリストを作成しておくとよいでしょう。

京都市における戸籍謄本の取得方法に関してよくある質問

京都市における戸籍謄本の取得方法に関してよくある質問をご紹介します。

戸籍謄本の取得にかかる手数料はいくらですか?

京都市における戸籍謄本の発行手数料は、1通あたり450円です。これは全国的に定められた統一料金であり、「全部事項証明書(戸籍謄本)」と「個人事項証明書(戸籍抄本)」のどちらも同額となっています。また、除籍謄本や改製原戸籍謄本の手数料も同様に450円です。

窓口で申請する場合は、現金または一部庁舎で利用可能なキャッシュレス決済で支払えますが、郵送請求の場合は、定額小為替を同封する必要があります。なお、コンビニ交付サービス(マイナンバーカード使用)では戸籍証明書の発行はできないため、戸籍関連の書類は必ず市役所や区役所、出張所で申請するか、郵送で取り寄せる必要があります。

京都市では土日でも証明書の発行はできますか?

京都市では、通常の窓口業務は平日の午前8時30分から午後5時までとなっており、土日祝日は基本的に業務をしていません。しかし、一部の区役所・支所では「日曜窓口(住民票など一部証明書の交付対応)」を実施していることがありますが、戸籍謄本の発行には対応していないため、注意が必要です。

どうしても平日に行けない場合は、郵送での申請が便利です。申請書と本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封して本籍地のある区役所宛に送付すれば、後日自宅に戸籍謄本が郵送されます。日数には余裕を見て、1週間程度を目安にすると安心です。

京都市における戸籍謄本の取得方法についてのまとめ

ここまで、京都市で戸籍謄本をスムーズに取得するための基本的なポイントをご紹介しました。要点をまとめると以下の通りです。

- 戸籍謄本には用途に応じた種類があり、目的に合った証明書を選ぶことが大切

- 本人または代理人による申請には、身分証明書や委任状などの必要書類を確認して準備する必要がある

- 京都市では窓口申請のほか、郵送やオンライン申請といった複数の取得方法が用意されている

戸籍謄本の取得は、事前に正しい情報を把握しておくことで、手間やトラブルを防ぎます。この記事が手続きの不安を解消し、お役に立てれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。